L’Art de la fugue de Bach

Cet article constitue la partie 3 de la préparation pour le concert de Bach, dans le cadre du projet AVANT CONCERT 2025‑2026.

Pour découvrir la conférence dans son intégralité et mieux comprendre l’univers de Bach je vous invite à consulter la page Concert 1 : J.S. Bach

La dernière œuvre de Bach est un immense cycle polyphonique en ré mineur : « Die Kunst der Fuge » (« L’Art de la fugue »). Bach conçut son œuvre entre 1739 et 1742 environ. Le travail sérieux sur le cycle commença en 1749 et se poursuivit jusqu’à la mort du compositeur, le 28 juillet 1750.

Il y a tellement d’informations sur Bach sur Internet, et aussi tellement de mensonges peu professionnels, que je ressens le besoin d’apporter plusieurs précisions sur l’histoire de la création du dernier chef-d’œuvre de Bach. Parmi les différentes sources, je m’appuie avec confiance sur l’ouvrage d’Anatoly Milka, Rethinking J. S. Bach.

Je vais essayer de présenter cette section aussi brièvement que possible, afin de ne pas répéter ce que l’on trouve déjà sur Wikipédia ou dans les innombrables articles disponibles sur Internet.

Contexte historique et quelques remarques sur l’histoire de la création de L’Art de la fugue

Qui étaient les contemporains de Bach ? Dans l’illustration 1, on peut chercher des noms connus et essayer de se représenter l’époque musicale du temps de Bach.

(Je vous prie d’excuser le caractère un peu technique de ce diagramme : je n’ai pas encore trouvé les outils qui me permettraient de présenter ce tableau de façon plus esthétique et artistique)

La creation de L’Art de la fugue

Cette œuvre n’avait pas de commanditaire et n’était destinée à aucune exécution particulière.

Qu’est-ce donc qui poussa Bach à écrire L’Art de la fugue ? De nombreux travaux sérieux et articles scientifiques ont été consacrés à cette question.

Dans les dernières années de sa vie, Bach manifesta un intérêt croissant pour la recherche théorique et scientifique, et il est possible qu’il ait voulu créer un guide artistique sur la composition de la fugue. En 1750, Bach allait avoir 65 ans, et il se peut que cette œuvre ait été conçue comme une sorte de bilan de son parcours créateur. Il faut également mentionner son activité pédagogique : ce travail systématique aurait pu lui servir d’outil d’enseignement.

Enfin, une autre raison possible fut sa participation à la Société des sciences musicales, à laquelle il souhaitait peut-être offrir cette œuvre comme sa contribution personnelle.

Bach a-t-il achevé son œuvre ?

L’idée romantique largement répandue selon laquelle Bach aurait laissé son œuvre inachevée « en plein milieu d’une phrase », comme l’aurait noté son fils Carl Philipp Emanuel à la dernière page du manuscrit — avec la mention « À cet endroit, le père est mort » — est très exagérée.

Tout d’abord, Carl Philipp Emanuel fit cette remarque environ vingt-cinq ans après la première publication et la mort de Johann Sebastian.

Ensuite, de nombreuses recherches montrent que Bach participa personnellement aux étapes de la préparation à l’impression, aidé par son plus jeune fils, Johann Christoph Friedrich, alors âgé de dix-sept ans. Bach supervisa notamment les épreuves d’impression.

On sait également que la version envoyée à l’imprimeur était la troisième, après plusieurs séries de corrections effectuées par Bach lui-même. En tout, trois cycles de révisions furent menés sous sa direction. Ainsi, de son vivant, toutes les pièces du cycle étaient prêtes, à l’exception de la dernière fugue, que Bach continuait à retravailler malgré les trois séries de corrections déjà réalisées.

La préparation à l’impression dura de décembre 1749 à mars 1750.

En mars, un événement imprévu survint : une opération des yeux, non planifiée, qui échoua et entraîna d’abord la cécité, puis la mort soudaine du compositeur à l’été 1750.

Ainsi, la dernière fugue fut soit perdue, soit laissée inachevée, soit — selon une autre hypothèse — volontairement interrompue afin d’inviter les auditeurs et les élèves à s’exercer eux-mêmes à l’art de la fugue. Quoi qu’il en soit, cette fugue finale est particulière : elle est effectivement restée inachevée après trois étapes de correction, et son contenu diffère du reste du cycle. Elle se compose de trois thèmes (ce qui crée une texture musicale très complexe), dont un seul reprend le thème principal des autres fugues.

Pour quel instrument a-t-elle été écrite ?

Bien que notée sur quatre portées, L’Art de la fugue est généralement considérée par les experts musicologiques comme destinée au clavier.

Aujourd’hui, elle est interprétée aussi bien au piano, à deux pianos, à l’orgue, qu’au sein de quatuors à cordes.

Le manuscrit original de Johann Sebastian Bach est conservé aujourd’hui à la Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz.

Il contient la version finale que Bach a préparée pour l’impression, avec des corrections et des variantes.

Composition du cycle

Les œuvres suivent une progression du plus simple au plus complexe et du plus lent au plus rapide. Ainsi, chaque nouvelle pièce du cycle nous conduit à un niveau toujours plus élevé.

Dans toutes les fugues, le même thème est utilisé. Dans la seconde partie du cycle, certaines fugues comportent deux ou trois thèmes, mais l’un d’eux reste toujours le thème initial, même s’il devient souvent de moins en moins reconnaissablele .

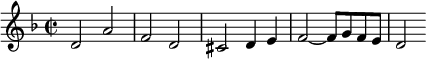

Le thème de L’Art de la fugue de J. S. Bach :

Structure de L’Art de la fugue de J. S. Bach:

Fugues 1 à 4 — Le thème reste (presque) identique.

Fugues 5 à 7 — Le thème est modifié, mais reste reconnaissable.

Fugues 8 à 11 — Quatre fugues doubles et triples (avec deux ou trois thèmes), dont l’un est toujours le thème principal du cycle.

Les quatre canons montrent eux aussi une évolution progressive : chacun est plus complexe que le précédent.

Fugues 12 à 14 — Chacune des trois fugues finales réunit en réalité deux fugues : une principale et une en miroir.

Les intervalles entre les voix y sont très grands, ce qui rend leur exécution difficile sur un seul instrument. Elles sont donc souvent interprétées à deux pianos.

La dernière fugue n’a pas été achevée par le compositeur. Bien que L’Art de la fugue ne soit pas une œuvre à programme, cette dernière fugue — si elle était vraiment pensée comme partie du cycle — invite à une réflexion symbolique.

- Le premier thème évoque, légèrement transformée mais reconnaissable, la mélodie du choral protestant « Aus tiefer Not schrei ich zu dir » (« Des profondeurs, je crie vers toi »).

- Le deuxième thème reprend un autre choral, « Alle Menschen müssen sterben » (« Tous les hommes sont mortels »).

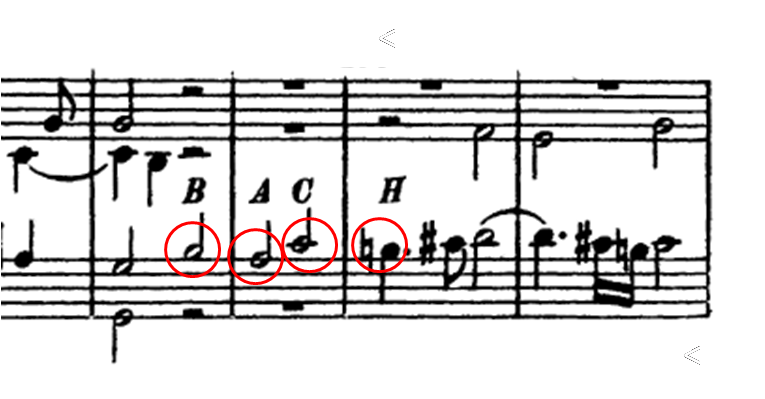

- Dans le troisième thème, Bach a inscrit son propre nom musicalement : B–A–C–H.

Selon une autre interprétation, la fugue serait restée inachevée non pas à cause de la mort du compositeur, mais par décision consciente.

Elle s’interrompt à la mesure 239, et la somme des chiffres de ce nombre (2 + 3 + 9 = 14) correspond au nombre de Bach (B=2, A=1, C=3, H=8 ; 2 + 1 + 3 + 8 = 14).

Zoom supplémentaire

1. Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Art_de_la_fugue – article de référence général sur l’œuvre de Bach.

2. L’article de journal The Conversation: https://theconversation.com/lart-de-la-fugue-de-j-s-bach-un-chef-doeuvre-inacheve-75344

3. L’ouvrage d’Anatoly Milka, Rethinking J. S. Bach (en anglais)

Un commentaire

Ping :