Le cor (ou cor d’harmonie)

(Temps de lecture : environ 8 à 10 minutes)

Cet article constitue la deuxième partie de la préparation au concert du Requiem de Ligeti et de la Symphonie n° 4 de Bruckner, dans le cadre du projet AVANT CONCERT 2025-2026.

Pour découvrir la conférence dans son intégralité, je vous invite à consulter la page Concert 3 : Ligeti / Brukner

Le saviez-vous ? Le Livre Guinness des records 2007 a classé le cor d’harmonie parmi les deux instruments les plus difficiles à jouer, l’autre étant le hautbois.

Il est difficile de trouver quelqu’un qui n’ait jamais entendu le son du cor français, mais pour en être sûr, commençons par la musique.

Le cor, instrument de musique, a évolué de la corne de vache à l’instrument métallique, fabriqué en laiton (un alliage de cuivre et de zinc), en nickel‑argent, ou même en argent massif pour les modèles haut de gamme, afin d’obtenir des nuances sonores spécifiques. C’est en France, vers 1700, qu’à partir du cor de chasse a été créé le cor d’orchestre, qui a rapidement trouvé sa place dans les orchestres italiens, allemands et anglais.

Du cor naturel du XVIIIᵉ siècle au cor d’harmonie moderne

Il me paraît important d’évoquer brièvement l’évolution mécanique de cet instrument afin de mieux comprendre ses particularités actuelles.

Au XVIIIᵉ siècle, on utilisait ce qu’on appelait des cors naturels. Ces derniers étaient des tubes de cuivre recourbés, se terminant par un pavillon et munis d’une embouchure (voir Illustration 1). Ces instruments ne possédaient aucun autre dispositif — ni trous, ni pistons, ni soupapes. Seules les lèvres de l’instrumentiste, appliquées contre l’embouchure, produisaient le son et permettaient de maîtriser toute la technique d’exécution.

Les sons produits sur les anciens cors naturels étaient limités à la série harmonique, dont le ton fondamental dépendait de la longueur de l’instrument. Il en résultait que chaque cor naturel ne pouvait jouer que dans une tonalité précise (voir Illustration 2), et que l’exécution d’une œuvre nécessitait souvent plusieurs instruments de tailles différentes.

Le souffle du musicien contrôlait la hauteur du son (le numéro des harmoniques) ; il fallait une grande précision dans la position des lèvres et dans la force du souffle. Plus le numéro de l’harmonique est élevé, plus il est difficile à produire. Pour produire des sons aigus, les lèvres sont plus tendues, élastiques et pressées fermement ; pour les sons graves, elles se relâchent et deviennent plus libres. C’est pourquoi le jeu à la cor, comme sur tout autre instrument à vent en cuivre, repose essentiellement sur la technique des muscles des lèvres, ou embouchure.

La langue du musicien joue également un rôle important : elle fonctionne comme une valve et initie l’attaque du son. Et, bien sûr, un élément absolument indispensable à la production du son est la respiration. Comme c’est l’air qui « sonne », l’intensité et la manière dont il est dirigé dans l’instrument déterminent l’expressivité du coriste.

Les limitations liées à l’impossibilité de produire autre chose que la série harmonique ont conduit le cor naturel à évoluer dans un registre très aigu. En effet, le rapprochement des harmoniques supérieures (voir Illustration 2) permettait de jouer des constructions mélodiques plus variées.

Et c’est précisément cette particularité — la capacité de produire uniquement les harmoniques d’une seule note (autrement dit d’une seule tonalité) — qui a conduit, du XVIIIᵉ au début du XIXᵉ siècle, à l’utilisation de plusieurs modèles de cors de longueurs différentes selon le ton fondamental : Si♭ et Do (basses), Ré, Mi♭, Mi, Fa, Sol, La et Si (aigus). Les cors en Fa♯ étaient plus rares.

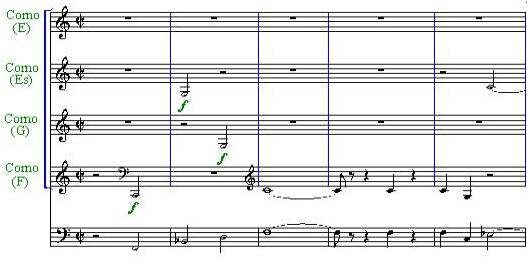

Le cor naturel resta en usage jusqu’aux années 1830. C’est pour cet instrument que furent composées de nombreuses œuvres de musique baroque et classique — notamment par Bach, Mozart et Beethoven. Afin de garantir une exécution précise, même au XIXᵉ siècle, les compositeurs ont continué à employer plusieurs cors pour produire la mélodie (voir Illustration 3 : partition de Berlioz).

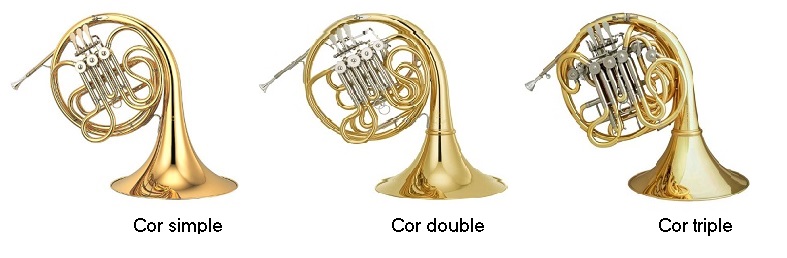

Avec le temps, la construction du cor a évolué : l’invention révolutionnaire fut celle des pistons, qui permettent de modifier la longueur du tube. Lorsqu’on appuie sur un piston, on change la longueur du tuyau (en ouvrant ou en fermant des segments supplémentaires), ce qui fait monter ou descendre le son d’un demi‑ton. Trois pistons suffisent pour obtenir tous les sons, comme sur un piano (les sons de la gamme chromatique). Un cor à trois pistons s’appelle le cor simple.

L’étape suivante fut la création du cor double (avec quatre pistons), combinant deux cors dans un même instrument, puis du cor triple (avec cinq pistons), réunissant trois cors. Les cors doubles et triples offrent un registre plus étendu, mais leur jeu est également plus complexe, notamment à cause des appoggiatures (les combinaisons de pistons et de doigtés) qu’ils exigent. Les débutants commencent donc généralement leur apprentissage sur un cor simple.

De nos jours, on distingue plusieurs types de cors d’harmonie :

- Le cor simple (3 pistons) : accordé en Fa (le plus courant pour les débutants), en Si bémol ou en Mi bémol.

- Le cor double (4 pistons) : accordé en Fa/Si bémol. Il s’agit en fait d’une combinaison de deux cors simples — l’un en Fa et l’autre, plus aigu, en Si bémol. Ce modèle est le plus répandu aujourd’hui.

- Le cor triple (5 pistons) : accordé en Fa/Si bémol/Fa aigu.

Le cor : instrument transpositeur

Ce qui me semble particulièrement intéressant (du point de vue d’un pianiste), ce sont les partitions et la manière dont les notes y sont notées. Parlons-en plus en détail. L’information suivante est difficile à assimiler pour les pianistes !

Le diapason du cor est très large, et les partitions pour cet instrument sont écrites en clé de sol et en clé de fa, exactement comme pour le piano.

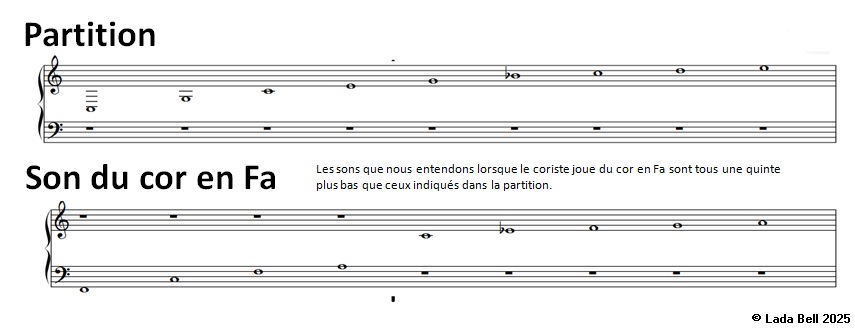

🎵 Le cor est un instrument transpositeur — c’est-à-dire que les notes écrites ne correspondent pas directement aux sons réels produits.

Rappelons l’histoire : autrefois, il existait plusieurs modèles de cors naturels avec des sons fondamentaux différents. Aujourd’hui, les plus courants sont les cors en Fa et en Si bémol ; le cor en Do n’existe plus . Pourtant, les partitions pour n’importe quel cor sont écrites en tonalité de Do majeur ! En conséquence, si l’on prend la même partition, le cor en Fa et le cor en Si bémol produiront des sons différents.

- Cor en Fa : quand il lit un Do écrit, le son produit est un Fa.

- Cor en Si bémol : quand il lit un Do écrit, le son produit est un Si bémol.

Et encore un exemple pour le cor en Fa :

Donc, si deux cornistes jouent exactement la même partition (en Do majeur), le cor en Fa sonnera une quinte plus bas que la note écrite, et le cor en Si bémol sonnera une seconde majeure plus bas. Et j’ai du mal à imaginer comment les cornistes maîtrisent les doubles et triples cors !

Le cor n’est pas unique : il existe de nombreux autres instruments transpositeurs dont le son réel ne correspond pas à la note écrite sur la partition, comme la clarinette, le saxophone, la trompette ou encore le bugle.

Quelques précisions sur la technique d’exécution

- La main droite ne sert pas seulement à maintenir l’instrument, comme on pourrait le croire de l’extérieur : elle intervient activement dans le jeu en régulant l’ouverture du pavillon. Ce procédé influence le timbre et, dans une certaine mesure, la hauteur du son. Selon le degré de fermeture du pavillon, combiné à la pression du souffle et à la tension des lèvres, le son peut devenir brillant et perçant, ou au contraire doux et voilé, semblable à un écho lointain.

- On utilise également la sourdine, accessoire en forme de poire ou de cône, fabriqué en papier mâché, en bois ou en métal. Introduite dans le pavillon, elle permet d’obtenir un timbre assourdi, imitant un son lointain — on parle alors de jeu avec sourdine.

- Le pavillon est habituellement orienté vers le bas, mais jouer pavillon levé renforce le timbre du cor et confère à la musique un caractère plus héroïque et pathétique. C’est pourquoi certains compositeurs précisent cette position dans leurs partitions.

Le cor, favori des compositeurs classiques et contemporains

Le son du cor est si beau qu’il est difficile de trouver un compositeur qui n’ait pas écrit pour cet instrument. Dans l’orchestre symphonique, on compte généralement de deux à quatre cornistes, et le répertoire pour cor solo est également très vaste. Le cor était le favori de Bruckner et de Mahler, qui l’ont utilisé abondamment dans leurs œuvres — on peut même entendre jusqu’à huit cors dans certaines symphonies de Mahler (notamment dans la Symphonie n°5 et la Symphonie n°6).

Fait intéressant : le père de Richard Strauss était un corniste célèbre, ce qui explique sans doute pourquoi Strauss a composé tant de musique pour le cor.

Pour conclure ce petit aperçu du cor, je vous propose une sélection de mes morceaux préférés pour cet instrument.