Le son du XXᵉ siècle : Ligeti et la musique d’après-guerre

Durée estimée : environ 15 minutes de lecture et 15 minutes d’écoute musicale.

Cet article constitue la première partie de la préparation au concert du Requiem de Ligeti et de la Symphonie n° 4 de Bruckner, dans le cadre du projet AVANT CONCERT 2025-2026.

Pour découvrir la conférence dans son intégralité , je vous invite à consulter la page Concert 3 : Ligeti / Brukner,

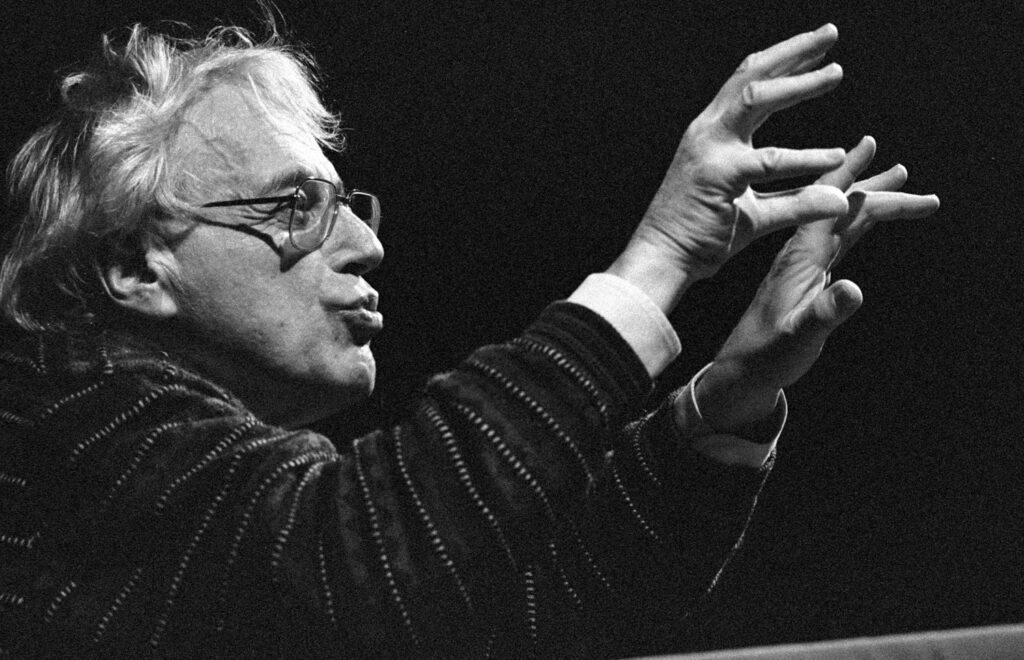

György Ligeti (1923, Roumanie – 2006, Autriche) est notre contemporain, non un personnage historique éloigné.

Ligeti est de vingt ans plus jeune que Chostakovitch et Messiaen, et même de onze ans plus jeune que John Cage (né en 1912).

Ce qui est particulièrement important, c’est que toute son œuvre appartient à la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale, qui marque une frontière entre l’histoire et notre modernité (ou selon les définitions plus formelles de l’art moderne et de l’art contemporain). À la fin de la guerre, le scientifique J. Robert Oppenheimer, qui avait joué un rôle majeur dans la création de la bombe atomique, déclara : « Nous savions que le monde ne serait plus jamais le même. »

Et cela vaut tout autant pour l’art : après la Seconde Guerre mondiale, l’artiste ne pouvait plus créer comme avant. L’orientation romantique devint inappropriée, et l’avant-garde musicale adopta des traits stylistiques tels que le radicalisme, le scepticisme et le rationalisme.

La musique, elle aussi, ne pouvait plus se limiter à une sonorité facilement assimilable, brillante ou « agréable ». Elle n’avait plus besoin d’être belle pour exister : comme tout art, elle est devenue un moyen d’exploration, ouvrant des portes vers d’autres mondes.

Ligeti appartient à la même génération que Luigi Nono (1924), Pierre Boulez (1925) et Karlheinz Stockhausen (1928). Ligeti les connaissait personnellement, collaborait parfois avec eux et entretenait des relations amicales avec ces compositeurs et figures majeures de la musique contemporaine et expérimentale.

Cependant, en tant que compositeur, Ligeti fut un véritable outsider : il n’appartenait à aucun groupe et ne prit jamais parti dans les querelles esthétiques.

Il a traversé de nombreux styles au cours de sa vie, certains étant plus accessibles que d’autres. Ses premières œuvres s’inspirent fortement du folklore, puis apparaît le Premier Quatuor à cordes, proche de l’univers de Bartók. Après son exil à l’Ouest, en Autriche, il se tourne vers la musique électronique avant de développer ses célèbres compositions « statiques ». Dans les années 1970, son style devient de plus en plus éclectique, et, dans les dernières décennies de sa vie, toutes ses explorations antérieures se fondent de manière magistrale, enrichies de nouvelles influences telles que celles de Nancarrow et des percussions africaines.

Le génie de Ligeti résidait dans le fait qu’il sut reprendre les idées et les procédés de la grande école classique du début du XXᵉ siècle et les rendre véritablement musicaux — en d’autres termes, il a humanisé l’avant-garde.

Voici les mots de Ligeti :

« Aujourd’hui, il n’y a plus de tabous ; tout est permis. Mais on ne peut pas simplement revenir à la tonalité — ce n’est pas la voie. Nous devons trouver un chemin qui ne soit ni un retour en arrière, ni la continuation de l’avant-garde. Je suis dans une prison : un mur est l’avant-garde, l’autre mur est le passé, et je veux m’en échapper. »

Et encore :

« Je ne me suis jamais demandé si je voulais que ma musique soit adressée à quelqu’un ou non. Composer, c’est comme faire de la recherche scientifique : on veut résoudre un problème par pure curiosité, sans se soucier de son utilité pratique. La question de savoir si ce que je fais est nécessaire à quelqu’un me semble sans importance. Je vis ici et maintenant, et que je le veuille ou non, je fais partie de la culture. »

« J’ai une idée musicale, une vision de la musique que j’aimerais écrire. Je ne m’appuie sur aucun système et je ne m’intéresse à aucun dogme. Je ne sais pas ce que je ferai ensuite. Je suis quelque part, et je cherche à tâtons un nouveau chemin. Je ne veux pas rester sur place — je veux aller plus loin. »

Ligeti était un homme extrêmement cultivé et aux multiples centres d’intérêt. Au-delà de son goût pour différents styles musicaux, allant de la musique de la Renaissance à la musique africaine, Ligeti s’intéressait également à la littérature, à la peinture, à l’architecture, à la science et aux mathématiques. Il est intéressant de noter que le jazz faisait aussi partie de ses genres de prédilection, en particulier la musique de Gil Evans et de Thelonious Monk. Il citera également Bill Evans comme une influence majeure pour ses célèbres Études pour piano solo.

Composituer actif et productif, Ligeti gagnait sa vie en grande partie grâce à l’enseignement de la théorie musicale et de la composition. Mais il est devenu célèbre grâce au cinéma. En 1968, un moment marquant survint dans sa carrière : ses œuvres Atmosphères, Requiem et Lux Aeterna furent utilisées dans le nouveau film du réalisateur Stanley Kubrick, 2001, l’Odyssée de l’espace. Un autre film de Kubrick, Shining, utilise de petits extraits de Lontano pour orchestre. Un motif du deuxième mouvement de Musica ricercata de Ligeti est également utilisé à des moments clés dans Eyes Wide Shut de Kubrick.

Et enfin, pour conclure, écoutons la musique : je vous propose deux extraits tirés des films de Stanley Kubrick.

Générique d’ouverture du film The Shining de Kubrick avec Lux Aeterna de Ligeti

Rencontre avec le monolithe dans 2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick avec le Requiem de Ligeti

🎧 Pour aller plus loin : Une vidéo compare la scène Moon Monolith Discovery du film 2001 : L’Odyssée de l’espace avec la musique rejetée d’Alex North et celle de György Ligeti finalement utilisée dans le film: https://youtu.be/FvdfcY7Uqho?si=87vPXqxNIdkLTFo9

Micropolyphony

La micropolyphonie consiste à superposer un grand nombre de lignes musicales (voix ou instruments) qui évoluent indépendamment, mais de manière très rapprochée, créant un tissu sonore dense et continu. Le résultat n’est pas une polyphonie classique, où chaque voix est clairement identifiable, mais plutôt une masse sonore complexe dans laquelle les motifs individuels s’entrelacent et s’estompent, produisant un effet de suspension temporelle et d’ambiguïté harmonique.

La partition elle-même peut nous aider à comprendre encore mieux ce phénomène de micropolyphonie.

Je vais utiliser l’exemple de György Ligeti, Lux Aeterna. Le chœur est divisé en 16 pupitres : 4 pupitres de soprano (la voix la plus aiguë), 4 pupitres d’alto, 4 pupitres de ténor,4 pupitres de basse (la voix la plus grave). Chaque pupitre interprète une ligne presque identique, mais avec des microdécalages rythmiques et de microvariations dans la durée des notes. La superposition de mélodies relativement simples produit des sonorités étrangement dissonantes.

Prenons l’entrée des ténors, divisés en quatre pupitres, comme exemple : une complexité d’interprétation exceptionnelle !

Les caractéristiques de la micropolyphonie sont la diffusion du son et l’absence de lignes vocales nettement perceptibles. Dans la micropolyphonie, l’essentiel réside dans les modulations harmoniques progressives, les oscillations et les variations de densité sonore. Il se crée un continuum spatio-temporel avec des relations caractéristiques à l’intérieur du tissu musical : rareté – densité, volume – ligne, monochromie – polychromie, contraste – unité de masses ou de taches sonores.

Sur le plan conceptuel, la micropolyphonie engendre une impression d’impersonnalité — quelque chose de non vivant, d’abstrait et de sans forme définie.

🎧 Pour aller plus loin : Lux Aeterna de György Ligeti avec la partition complète (vidéo de 10 minutes) : https://youtu.be/vcx-4olgf10?si=KujeSDGbmXcQu2Gp

Le Requiem de Ligeti

Le Requiem de György Ligeti (achevé en 1965) combine ses styles sonoriste et pointilliste en une œuvre épique unique pour grand chœur, orchestre et deux voix féminines solistes. La première exécution de l’œuvre eut lieu le 14 mars 1965 à Stockholm.

Dans une de ses interviews, Ligeti soulignait que son Requiem n’était pas de nature liturgique, et qu’il n’était ni catholique ni adepte d’aucune religion. Dans les années 1970, il se décrivait ainsi : :

« Ma langue maternelle est le hongrois, mais je ne suis pas entièrement hongrois, car je suis juif. Cependant, je n’appartiens pas à la communauté juive, et de ce fait je suis un juif assimilé. En même temps, je ne suis pas totalement assimilé, car je n’ai pas été baptisé. Aujourd’hui, adulte, je vis en Autriche et en Allemagne, et je possède la nationalité autrichienne. Néanmoins, je ne suis pas un véritable Autrichien — seulement un immigrant — et mon allemand portera toujours l’accent du hongrois. »

L’inspiration du compositeur provenait de la poésie de Tommaso da Celano et de la peinture de Jérôme Bosch et Pieter Brueghel.

Le Requiem de Ligeti est perçu comme une secousse émotionnelle, un message sur la souffrance de l’humanité au milieu du XXe siècle, incarné dans un genre ancien et un texte sacré.

D’un côté, on peut considérer que le Requiem de Ligeti n’est pas dédié à des événements tragiques précis, ni une réflexion religieuse personnelle. C’est plutôt une symbolisation musicale de la peur et de la mort. Mais il est impossible d’ignorer le vécu personnel du compositeur : dans une interview, Ligeti affirma que son Requiem devait aussi être compris comme une protestation contre le fascisme et le communisme.

Voici que les faits :

Nazisme

Les relations de la famille Ligeti avec le fascisme furent tragiques et typiques d’une famille juive. Son père fut déporté en 1944 dans le camp de Buchenwald, où il mourut du typhus. Son jeune frère Gábor, âgé de 17 ans, pérît à Mauthausen. Seule sa mère survécut, revenue d’Auschwitz-Birkenau après la guerre. En 1944, György Ligeti fut enrôlé pour des travaux auxiliaires dans l’armée hongroise, puis fait prisonnier par les Soviétiques. Profitant du chaos d’un bombardement, il s’échappa du camp de prisonniers.

Communisme

En 1949, les communistes arrivèrent au pouvoir en Hongrie. Commença alors une ère de terreur, qui écrasa toutes les sphères de la vie, y compris la culture. Dans les arts, la littérature et la musique, le réalisme socialiste devint l’unique orientation autorisée. Un de ses étudiants le dénonça pour avoir montré en classe une partition de Stravinsky, ce qui faillit lui coûter son poste.

En 1956, les chars soviétiques écrasèrent brutalement le soulèvement populaire hongrois, et Ligeti s’enfuit à Vienne, où il devint plus tard citoyen autrichien. En tant que réfugié politique et émigrant, Ligeti ne put retourner en Hongrie avant 1989, bien qu’il n’en fût plus citoyen. Il ne revint dans son pays natal que quelques années avant sa mort, déjà compositeur de renommée mondiale.

En 2002, lors d’un séjour à Munich, un journaliste lui demanda s’il souhaiterait retourner dans son pays natal. Ligeti répondit : « Non. J’y ai des amis et je suis très attaché à ma langue maternelle. Mais les pays de l’ancien bloc de l’Est sont mentalement si appauvris qu’un immense opportunisme s’y est développé. Ces pays ont été détruits économiquement et psychiquement. ». La journaliste allemande lui demanda alors : « Avez-vous trouvé ici une seconde patrie ? » Ligeti répondit brièvement : « Non. Je n’ai pas de patrie. »

Le Requiem comme forme musicale

Le Requiem est un rite funéraire chrétien contenant une prière adressée à Dieu Tout-Puissant afin qu’Il accueille l’âme humaine au paradis.

Le mot Requiem provient des premiers mots de l’introït (Introit) de la messe des morts :

« Requiem aeternam dona eis » — « Seigneur, donne-leur le repos éternel ».

Cette expression remonte au texte apocryphe du quatrième livre d’Esdras.

Puisque, dans la tradition de l’Église catholique, l’office religieux était célébré en latin, le texte du Requiem, à l’exception du Kyrie eleison, est lui aussi rédigé en latin. À l’origine, le Requiem, comme les autres messes, était vocalement proche du chant grégorien : il était chanté à une seule voix. Le chant polyphonique commença à apparaître au XVe siècle. Le plus ancien Requiem polyphonique qui nous soit parvenu fut composé par Johannes Ockeghem dans la seconde moitié du XVe siècle. Au XXe siècle, le Requiem traditionnel — c’est-à-dire celui utilisant le texte latin canonique — devint, d’une part, un espace d’expression pour les tendances néoclassiques, et d’autre part, un terrain d’expérimentation pour les compositeurs d’avant-garde.

La messe de Requiem se distingue de la messe catholique ordinaire par l’absence de certaines parties (Gloria – « Gloire », Credo – « Je crois ») qui sont remplacées par d’autres sections telles que : Requiem, Dies irae (« Jour de colère »), Tuba mirum (« Trompette merveilleuse »), Lacrimosa (« Larmes »), Offertorio (« Offertoire »), Lux aeterna (« Lumière éternelle »), etc. La finalité et le contenu du Requiem déterminent son caractère sombre et tragique, marqué par la méditation sur la mort et l’espoir du salut.

Le Requiem de Ligeti

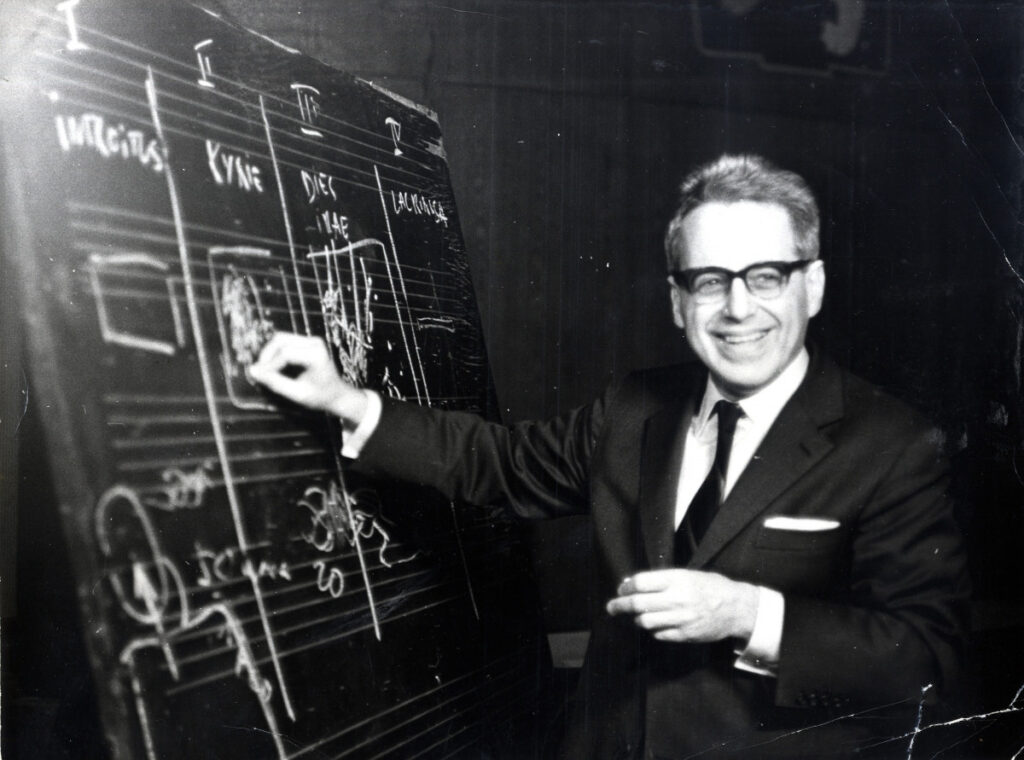

Le Requiem de Ligeti est un cycle librement composé de quatre parties de la messe : Introitus, Kyrie, Dies irae et Lacrimosa. Dans cette musique d’avant-garde, la mise en œuvre du texte sacré revêt souvent un caractère spontané et imprévisible : les possibilités phonétiques du texte acquièrent parfois plus d’importance que sa structure syntaxique. La particularité de l’interaction entre le texte et la musique dans le Requiem réside non seulement dans leur étroite imbrication, mais aussi dans leur complémentarité réciproque : souvent, les contours verbaux disparaissent complètement, tandis que certaines expressions ou mots (Domine, Rex, Salve) se distinguent musicalement. Ainsi, le texte latin fonctionne dans le Requiem de manière indirecte, plutôt comme un symbole.

Les paroles bien connues de la messe des morts, grâce à la nouvelle technique de composition, acquièrent une signification multiple, parfois très différente de celle que leur donnaient les interprétations classiques.

Retour aux sources et à la musique médiévale

Comme mentionné précédemment, l’un des premiers Requiems conservés est celui du compositeur Johannes Ockeghem (1410 – 1497).

Lors de la composition de son Requiem, Ligeti s’est inspiré de ces modèles médiévaux.

(On peut écouter la musique d’Ockeghem ici : https://youtu.be/BO4eq9nLfYc?si=jJyG_xaluAm3euxQ)

La micropolyphonie dans le Requiem

(Pour la définition de la micropolyphonie, voir ici)

Dans le Requiem, ces effets se manifestent principalement dans les parties chorales.

Un exemple significatif se trouve dans la deuxième partie, où les cinq parties vocales sont parfois subdivisées en quatre voix supplémentaires chacune, ce qui crée une micropolyphonie à vingt voix.

Dans le contexte de son Requiem, Ligeti utilise la micropolyphonie pour évoquer un sentiment de deuil collectif. Grâce à cette texture chorale extraordinairement divisée et d’une virtuosité saisissante, Ligeti parvient à suggérer le son d’une multitude infinie de pleureurs — une foule de témoins qui se lamentent non seulement pour les morts, mais aussi pour eux-mêmes.

Brève analyse des différentes parties

Le choix des sections du Requiem est très particulier : le compositeur n’a inclus que l’Introitus, le Kyrie, le Dies irae et la section finale Lacrimosa.

Autrement dit, Ligeti a volontairement écarté le Sanctus et l’Agnus Dei, textes où apparaît ne serait-ce qu’un éclat d’espérance. (Son œuvre chorale Lux Aeterna fut écrite un an plus tard, en 1966, et est exécutée comme une pièce indépendante.) Toutes les parties du Requiem traduisent une expérience tragique, une réalité infernale, sans le moindre instant de répit, et sans aucune promesse de consolation.

- Introitus

Ainsi, la musique du Requiem contredit souvent le texte et semble parfois totalement incompatible avec lui. Un exemple en est cette première partie, Introitus, qui ne contient pas la moindre trace du sens de Requiem aeternam — le repos éternel.

La dynamique de la première partie, construite dans une plage allant de pp à pppp, et le déplacement progressif des oscillations chromatiques du registre grave vers l’aigu créent l’impression d’un espace infini empli d’une lumière invisible.

Le compositeur crée ici l’image d’un espace immense, indifférent à la souffrance humaine, qui ne fait que répondre par un écho aux faibles voix des hommes. Quant à ces voix humaines elles-mêmes, elles murmurent mécaniquement, sans émotion, comme mues par l’inertie. Même les mots lux aeterna n’apportent aucun changement au ton morne de cette prière polyphonique, une prière dépourvue de foi.

- Kyrie

La deuxième partie est célèbre pour avoir été utilisée par Stanley Kubrick dans son film 2001 : L’Odyssée de l’espace ; il s’agit en réalité d’une fugue d’une complexité extrême.

À partir d’un glissement chromatique continu dans une trame micropolyphonique dense, Ligeti atteint deux culminations successives, chacune évoquant un immense cri collectif. La texture chorale saturée, construite à partir de thèmes fugués transformés en micropolyphonie, renforce l’impression de présence malgré une atmosphère d’irréalité.

Les vingt voix du Kyrie, organisées selon une stricte technique de micro-canons, créent seulement une illusion visuelle de mouvement dirigé — si l’on observe la partition. Mais, si l’on écoute « d’en haut », sans regarder la partition, cette section apparaît comme une agitation vaine, celle de minuscules créatures piégées dans une toile invisible.

Cette impression provient de l’impossibilité d’entendre la rigueur structurelle de la micropolyphonie « sur le papier » : à l’oreille, on perçoit seulement un amas sonore mouvant, un cluster en perpétuelle transformation. C’est ici que se manifeste l’idée paradoxale de Ligeti : « fixer un processus », ce qu’il appelait une statique dynamique — un mouvement sans but ni direction, des efforts vains qui ne mènent à aucun résultat.

Le cri de désespoir qui surgit dans la culmination du Kyrie, comme une imploration de pitié et de compassion, n’atteint pas les oreilles du Créateur, quelle que soit la manière dont on imagine cette force, et retentit encore — sans réponse.

- Dies Irae

La troisième partie, Dies Irae, représente la scène du Jugement dernier. Elle est construite sur des contrastes soudains — dynamiques, rythmiques, de tempo et de timbre. Les changements constants entre de longues et de très brèves durées créent un effet de désordre, d’hystérie et de folie. Ces contrastes se manifestent aussi dans l’intonation : de petites valeurs accentuées s’enchaînent avec de larges intervalles (octaves, septièmes, quintes), produisant une impression de chaos.

Le Dies Irae se déroule comme un flot de conscience bouleversée par la terreur, où se succèdent sans logique apparente des émotions opposées — de l’horreur à l’indifférence — telle une chaîne d’hallucinations mouvantes.

- Lacrimosa

La partie Lacrimosa joue le rôle d’un épilogue. Les mots-clés de cette section — requiem (repos), resurgo (renaître, ressusciter, se relever), parco (épargner, protéger, avoir pitié) — suggèrent l’apaisement.

Mais la dernière partie du Requiem frappe au contraire par une insensibilité presque pathologique : même au moment où le texte exprime les paroles les plus émouvantes, toute émotion humaine semble éteinte — l’âme paraît incapable de ressentir, même la douleur la plus insoutenable.

En psychologie, un tel état est perçu comme une conséquence possible d’un traumatisme psychique grave ; en musique, il peut être exprimé comme une forme de détachement, ou comme un « expressionnisme figé », selon le terme même de Ligeti.

Le compositeur racontait qu’au début de 1945, alors qu’il errait entre les armées soviétique et allemande — c’est-à-dire entre la vie et la mort — il se sentait comme un somnambule, avançant sans émotions, sans but ni volonté, dans la lumière grise d’un court jour d’hiver.

Et en conclusion, le narratif de Ligeti ne laisse à l’homme aucun espoir — ni d’être entendu, ni de se sauver de cet enfer. Il n’y a rien d’autre que la solitude, le cri dans le vide.

Remarques finales

Cette conférence a été assez longue, car le sujet était immense : Ligeti, la musique du XXᵉ siècle et le Requiem. Je crois que nous sommes prêts à aller au concert.

Mais n’oublions pas : c’est un blog de pianiste ! Pour conclure vraiment, je voudrais vous proposer d’écouter les études extraordinaires de Ligeti, ainsi que sa technique extrêmement exigeante.