Anton Bruckner (1824–1896)

(Temps de lecture : environ 8 à 10 minutes)

Cet article constitue la deuxième partie de la préparation au concert du Requiem de Ligeti et de la Symphonie n° 4 de Bruckner, dans le cadre du projet AVANT CONCERT 2025-2026.

Pour découvrir la conférence dans son intégralité, je vous invite à consulter la page Concert 3 : Ligeti / Brukner

Le sujet est ambigu : est-il nécessaire de connaître la biographie d’un compositeur pour comprendre sa musique ? Est-ce que cela aide, par exemple, de savoir que Sibelius était alcoolique ou que Tchaïkovski était misanthrope et pessimiste ? Ma réponse est aussi ambiguë que la question : plutôt oui, mais certains détails un peu « kitsch » peuvent être croustillants sans apporter grand-chose.

Ce qui est indispensable, en revanche, c’est de connaître le contexte de l’époque, de savoir reconnaître les influences et l’originalité du style. Et il est vrai que le caractère du compositeur aide souvent à comprendre sa musique.

Personnalité, mythe et réception

Le célèbre chef d’orchestre Bruno Walter, dans un essai comparant deux des plus grands symphonistes du romantisme tardif — Anton Bruckner et Gustav Mahler — décrit « la silhouette trapue, massive et confortable de Bruckner, sa manière d’être douce et conciliante », ajoutant que « ce corps sans éclat était couronné par une tête d’empereur romain, majestueuse, avec des contours imposants des sourcils et du nez, contrastant étrangement avec la douceur des yeux et la ligne de la bouche ». De fait, ce vieil homme lourd, au regard singulier — amical mais détaché, presque absent — aurait pu être un instituteur de village ou un bedeau d’église. On disait de lui qu’il était maladroit, timide, profondément provincial.

Aîné de onze enfants d’un instituteur rural, il était destiné lui-même à devenir instituteur. Son père lui donna ses premières leçons de musique, puisque la musique faisait partie du programme scolaire. Bruckner apprit l’orgue dès l’enfance. Après la mort de son père en 1837, alors qu’il avait treize ans, il fut envoyé au monastère augustin de Sankt Florian pour devenir enfant de chœur. C’est là qu’il reçut sa première formation musicale systématique.

Honnête, simple et sérieux, Bruckner n’était pas un enfant prodige. Il construisit sa vie et sa carrière progressivement, sans ruptures spectaculaires. Il gagna sa vie en enseignant, commençant comme assistant instituteur dans un village et terminant comme professeur au Conservatoire et à l’Université de Vienne. En parallèle, il travaillait comme organiste, et il jouissait d’une renommée internationale dans ce domaine.

Célibataire, menant une existence modeste, il travaillait énormément. L’enseignement, l’orgue et la composition formaient toute sa vie. On ne lui connaissait ni réseaux mondains, ni participation à des cercles artistiques, ni relations particulièrement éclatantes.

Sur cette biographie ordinaire, les idéologues nazis construisirent un récit complexe et largement fictif, exaltant la gloire germanique et l’oppression juive. Bruckner fut transformé en héros paysan autrichien, symbole d’une prétendue pureté « aryenne ». On insista sur ses origines rurales, sur sa lignée d’enseignants — correspondant à l’obsession nazie pour l’éducation et la formation de « vrais Allemands ». Goebbels nota dans son journal qu’Hitler voyait en Bruckner « un garçon de ferme qui avait conquis le monde par sa musique », figure miroir du Führer lui-même.

L’exploitation nazie de Bruckner eut aussi une dimension stratégique : Autrichien, il servait de caution au fantasme pangermaniste du parti. On rapporte qu’après avoir entendu la Septième symphonie, Hitler s’exclama : « Comment peut-on dire que l’Autriche n’est pas allemande ! Existe-t-il quelque chose de plus allemand que notre vieux et pur Autrichien ? »

Beethoven, Wagner et Bruckner étaient les compositeurs idolâtrés par le régime nazi. L’adagio de la Septième symphonie de Bruckner fut diffusé à la radio le 1ᵉʳ mai 1945, juste avant l’annonce de la mort d’Hitler (après une pièce de Wagner).

Cette récupération politique marqua profondément la réception de Bruckner après la guerre. À la différence de Wagner, il ne fut pas accusé d’antisémitisme. Mais sa musique resta durablement associée à l’esthétique du Troisième Reich. Pendant des décennies, on l’entendit peu en dehors des pays germanophones — non pas rejeté, mais prudemment relégué.

Ce n’est que récemment que les musiciens et les musicologues aux États-Unis et en Europe occidentale ont recommencé à redécouvrir son œuvre.

Au XXᵉ siècle, Anton Bruckner exerça pourtant une influence considérable sur le développement de la musique moderne.

Musique et style

Les premières informations sur les compositions de Bruckner remontent à l’âge de onze ans. Être organiste, improvisateur et pédagogue à cette époque obligeait à composer régulièrement ; ainsi, il écrivit de la musique tout au long de sa vie. Cependant, ses œuvres les plus connues et les plus abouties apparurent après l’âge de quarante ans. Sa renommée lui vint grâce à ses symphonies (la première version de sa Première Symphonie fut publiée lorsqu’il avait 44 ans).

Au total, il écrivit neuf symphonies (la dernière resta inachevée). Il retravailla constamment toutes ses symphonies tout au long de sa vie, et il existe environ 30 versions de ces neuf symphonies, qui diffèrent souvent considérablement les unes des autres.

La célébrité vint tard, lorsque le compositeur avait environ soixante ans. Cependant, durant la dernière décennie de sa vie, il devint un musicien reconnu et respecté. Cela ne changea ni son mode de vie modeste, ni sa grande capacité de travail, ni son intense activité créatrice.

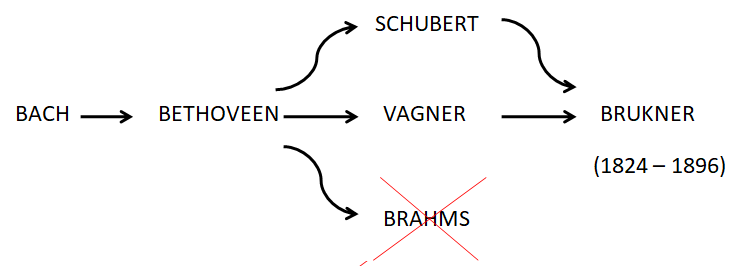

Ses modèles musicaux étaient Beethoven et Wagner (voir Illustration 1 : les lignes d’héritage musical de Bruckner).

🎵 Dans les forums et discussions musicales, Bruckner suscite de véritables débats passionnés. Certains l’ont classé comme un compositeur conservateur, d’autres comme un radical. Au fond, il échappait à toute classification, mêlant tradition et audace.

Certains aspects du langage musical de Bruckner semblent liés à la décompensation de sa névrose obsessionnelle survenue en mai 1867, qui nécessita trois mois de cure. Aujourd’hui, on parlerait de troubles obsessionnels compulsifs (TOC), consistant en une comptomanie : il dénombrait les feuilles des arbres, les pavés des rues, les fenêtres des immeubles ou encore les perles des colliers des dames. Jusqu’à un âge avancé, il grimpait aux sommets des clochers pour analyser les positions relatives de la croix, du paratonnerre et de la pomme, élément décoratif des églises autrichiennes.

Les procédés de composition de Bruckner portent à l’extrême la logique mathématique de l’écriture musicale. Ses symphonies suivent délibérément un schéma précis. Nicholas Temperley a décrit quatre parties typiques dans les symphonies de Bruckner (The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 1980) :

« L’introduction du premier mouvement, qui commence mystérieusement et monte lentement avec des fragments du premier thème jusqu’à la gigantesque énonciation complète de ce thème, a été reprise par Bruckner ; il en est de même pour la coda impressionnante du premier mouvement. Le scherzo et le mouvement lent, avec leur alternance de mélodies, servent de modèles pour les larges mouvements intermédiaires de Bruckner, tandis que le finale, avec son grand hymne culminant, est une caractéristique de presque toutes ses symphonies. »

L’originalité de son individualité réside dans le fait que, de sa jeunesse jusqu’à ses derniers jours, le compositeur resta fidèle à son instrument favori — l’orgue. C’est à cet instrument qu’il improvisait librement, et c’est dans l’esprit de ces improvisations que prenaient naissance ses fresques symphoniques. Peut-être pour exprimer ses idées épiques et grandioses, il avait besoin d’un orgue idéal — un orchestre vaste, puissant dans sa dynamique et riche en couleurs sonores.

Pour poursuivre la découverte de la musique de Bruckner, je vous propose l’article : Interprétations de la Symphonie n° 4 : Celibidache, Karajan, Maazel.

Zoom supplémentaire

Un site-ressource très complet dédié à Anton Bruckner, réunissant discographie, archives, partitions, articles et téléchargements: https://www.abruckner.com/